C’è correlazione tra fondi pubblici in R&S e crescita? Non secondo l’OCSE

e Paolo Belardinelli

***

Da cosa deriva la crescita economica? Quali sono le cause che permettono a determinati paesi di sviluppare la propria economia? E quali sono, invece, i freni alla crescita? Un tentativo di rispondere a queste complesse e ambiziose domande è contenuto in una ricerca pubblicata di recente dall’OCSE. Con conclusioni certamente non banali.

Uno degli aspetti determinanti dell’analisi dell’OCSE è quello relativo al campo degli investimenti, pubblici e privati, in ricerca e sviluppo (R&S). La spesa per R&S può essere considerata come un investimento sulla conoscenza, che può tradursi in nuove tecnologie e in modi più efficienti di utilizzare le risorse esistenti, indipendentemente dal fatto che venga sostenuta dal settore pubblico o dalle imprese. Sui grandi numeri, perciò, è plausibile che una spesa maggiore in R&S conduca a tassi di crescita permanentemente più elevati.

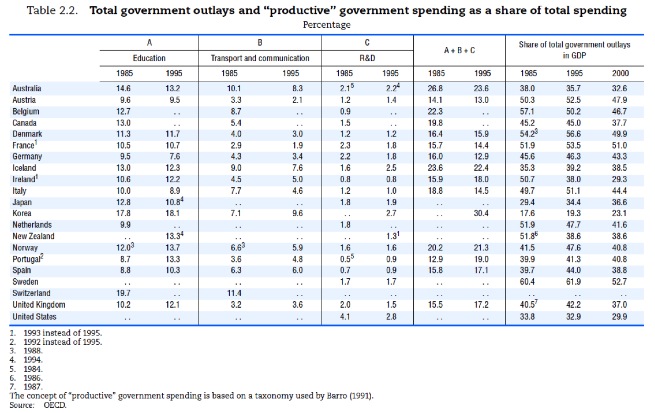

Anche per questo motivo, come mostra la tabella 2.2 (colonna C), negli ultimi decenni si è registrato, nei paesi membri dell’OCSE, un tendenziale aumento della spesa destinata a R&S. Per i paesi presi in esame dallo studio, infatti, la spesa totale media in R&S è stata, rispetto al PIL, del 1,825% e 1,867% rispettivamente per gli anni 1985 e 1995. Una crescita notevole si è registrata a cavallo del 2000, con un picco del 2,162% nel 2005 e una diminuzione avvenuta solamente negli ultimi anni, soprattutto a causa di tagli alla difesa.

Il descritto aumento della spesa totale in R&S è stato tendenzialmente accompagnato dall’incanalamento delle risorse direttamente nel mercato, facendo leva su un ruolo sempre più attivo da parte delle imprese. Un cambio di passo che può determinare implicazioni positive per l’efficacia dei processi di innovazione tecnologica, sia per le differenze significative nell’impatto che la spesa in R&S ha nei suoi diversi ambiti, sia perché il settore privato si è dimostrato in grado di canalizzare con maggiore efficienza le risorse destinate a R&S.

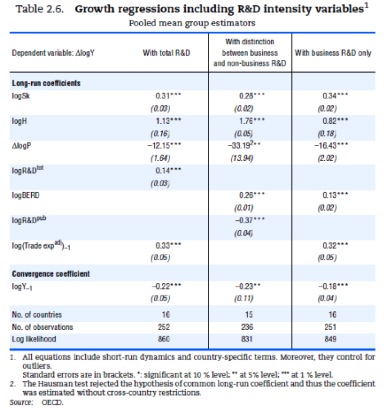

Molti governi di paesi dell’OCSE, di conseguenza, incoraggiano gli investimenti in R&S nel settore privato con sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni e crediti d’imposta. Con risultati decisamente migliori in queste ultime ipotesi, dove i rendimenti generati sono molto più alti rispetto a quelli derivanti da forme di sostegno dirette. Analizzando le regressioni nello studio dell’OCSE, infatti, è vero che, in generale, esiste un effetto positivo, statisticamente significativo, della spesa totale in R&S sulla crescita. Ma una volta distinte le variabili, discriminando tra spesa in R&S privata e pubblica, a determinare l’effetto positivo del totale risulta essere solo la spesa privata.

Come si vede nella tabella dello studio OCSE, la spesa pubblica in R&S, a differenza di quanto comunemente sostenuto, presenta un coefficiente negativo statisticamente significativo. Stando a questi dati, dunque, la spesa pubblica in R&S non favorisce la crescita, ma, al contrario, la ostacola.

Come mai, dunque, il settore pubblico interviene direttamente nella promozione di R&S? Il coinvolgimento dello Stato, attraverso misure dirette e indirette, viene normalmente giustificato dall’esigenza di tutelare i diritti di proprietà intellettuale: in caso contrario, nessun imprenditore avrebbe interesse ad innovare. Ma per quale motivo la conseguenza di questa esigenza dovrebbe essere l’intervento diretto dello Stato nei processi economici? Chi lo critica, infatti, sostiene che gli investimenti pubblici non siano complementari a quelli privati, ma vi si sostituiscano. Come si è visto, analizzando la spesa in R&S come percentuale del PIL, in effetti, i dati che emergono supportano quest’ultima tesi, suggerendo un effetto significativo delle attività di R&S private sul processo di crescita dei vari paesi. E confermando che, invece, le risorse pubbliche affollano mercati in cui l’intervento dei privati potrebbe fare di più, e meglio.

C’è un fatto importante da considerare: il settore pubblico tende a supportare settori (come ad esempio quello della difesa, della ricerca medica o dell’università) in cui l’impatto sulla crescita, essendo indiretto, diffuso e più lento, non può apportare innovazioni significative nel breve periodo, ma può d’altronde generare fenomeni di spillover (in cui, cioè, gli investimenti producono effetti positivi anche molto al di fuori degli ambiti cui erano destinati) difficilmente identificabili. Le risorse private, invece, sono destinate, ovviamente, a settori a più alta innovazione, soprattutto dal punto di vista della produzione, e quindi più (rapidamente) remunerativi e identificabili.

Resta però un dato: non vi è alcuna correlazione dimostrata empiricamente tra la spesa pubblica in R&S e crescita economica. Nello studio analizzato, viene confermato e verificato il fatto che le risorse private destinate agli investimenti in R&S favoriscono la crescita. Per quanto riguarda le risorse pubbliche aventi la stessa destinazione, invece, non solo non vi è alcun riscontro del fatto che esse siano utili a perseguire l’obiettivo della crescita, ma al contrario l’effetto generato è (sorprendentemente?) opposto: la spesa pubblica in R&S ostacola la crescita economica.

—