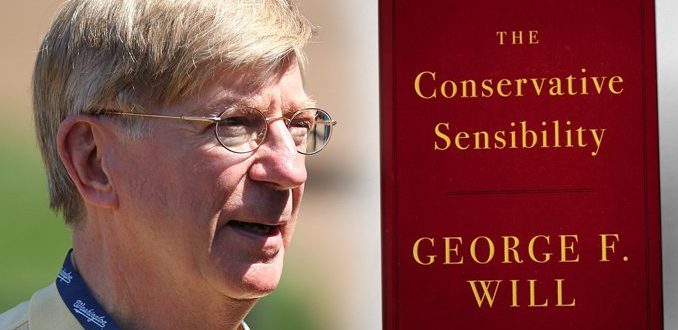

La nobiltà delle illusioni: “The Conservative Sensibility” di George F. Will

di Paolo L. Bernardini

Where there is a Will, there is a way?

I. Vi sono tanti buoni motivi per leggere questo monumentale lavoro di George F. Will, pubblicato da Hachette nel 2019 e dedicato alla memoria di quel “cheerful malcontent”, quell’”allegro insoddisfatto” di Barry Goldwater, scomparso nel 1998, e compagno di ideali nonché amico personale dello stesso Will. Il primo è che è la “summa” del pensiero conservatore di Will, da oltre quarant’anni una delle voci più solide a difesa della bontà del programma originario degli USA, degli ideali liberali (liberali-classici) di Jefferson e soprattutto di Madison, il suo vero ispiratore. Will scrive sul “Washington Post” ininterrottamente dal 1974, e le sue idee non sono mai cambiate. Ha scritto oltre a questo altri 14 libri, anche sullo sport in America, che hanno avuto tutti un meritato successo.

Un’altra ragione per leggere questo libro sta nel suo essere, senza forse desiderarlo, una grandiosa storia degli USA dal punto di vista del contrasto tra il pensiero “liberale classico”, dei Padri Fondatori, da una parte, e, dall’altra, quello che nel corso della storia ha preso tanti nomi – anche, paradossalmente, quello di “liberal” – ma che qui Will identifica con “progressismo”, e vi include tutte le tendenze statalistico-collettivistiche che minacciano o hanno minacciato l’America, fino al marxismo e al suo collettivismo radicale. Will fa questo esibendo una dottrina unica, una conoscenza radicale del pensiero politico europeo e non solo maturata a Princeton, dove ha conseguito nel 1964 il Ph.D. in Scienze Politiche, e poi, soprattutto, in una carriera giornalistica esemplare, che lo ha portato al Premio Pulitzer. Princeton è sempre presente qui, come università, come luogo storico di quella battaglia, successiva a Trenton, non scontato (negli esiti), corollario della prima, e che cambiò per il meglio le sorti della guerra di indipendenza americana, ad inizio 1777, quando tutto sembrava invece andare per il peggio per i patrioti. E invece andò diversamente, a contraddire con la potenza del caso e dell’azione umana (“human agency”), ma soprattutto delle idee (e della combinazione tra idee immortali e coincidenze casuali), il corso della Storia.

Si tratta dunque dell’opera “di una vita” cui occorre guardare con immenso rispetto, poiché nel suo nobile tentativo di far tornare in vita le massime e i principi liberali dei Padri Fondatori, facendoli risalire a Locke, Will vorrebbe riportare la storia americana sulla “buona strada”, quella che in fondo le ha consentito le mirabili sorti “progressive” in senso buono, per cui da una popolazione di 2,8 milioni di persone il 4 luglio 1776 è diventata la maggior nazione al mondo, non tanto per popolazione (che comunque è cresciuta con notevole progressività, ma in modo mai radicale, senza grandi salti insomma, a 330 milioni nel 2019), quanto per la combinazione di GDP nazionale e pro-capite, e per il generale livello di vita, tra i migliori al mondo, da qualunque prospettiva la si voglia affrontare. Non solo, ma il libro è pieno di importantissime citazioni, da autori noti e poco noti, a conferma della dialettica – in questo caso una nozione di Hegel e Marx va bene per descrivere la situazione – che ha forgiato il Paese, tra liberalismo e progressismo. Ad esempio, già in età coloniale, ad inizio Seicento, i principi informatori della società americana erano in favore, eppure stiamo parlando di una società di comunità protestanti legate spesso da idee millenaristiche e talvolta collettivistiche, dell’azione individuale e della libera impresa anziché della redistribuzione forzata e dell’interventismo. Si tratta di una citazione da Of Plymouth Plantations, il giornale di Willim Bradford, e dunque siamo proprio nell’America appena “nata” della Mayflower. Nessuna agricoltura collettiva, ma una parcellizzazione della proprietà che renda ognuno responsabile per la cura del proprio campo: “they should set corn every man for his own particular, and in that regard trust to themselves” (p.223). E subito dopo Will giustamente commenta “So began America”. Il libro poi ci dice molto su quanto invece è accaduto, su come gli USA siano diventati proprio il “Leviathan” contro cui si oppone il maggiore ispiratore, con Hume, dei Founders, John Locke. Lo “entitlement State”, lo “stato dei privilegi” evoluzione dello “stato sociale” europeo nato con la rivoluzione francese e perfezionato da Bismarck. E allora i numeri sono allarmanti: ci dicono che nel 2010 almeno il 34% delle famiglie riceveva un qualche sussidio pubblico basato su dei “needs”, dei bisogni tutti da accertare. Ci dice anche che – in questo fa peggio solo l’Italia – coloro che in età lavorativa, dai 29 ai 54 anni, sono inattivi, sono il numero maggiore tra i paesi avanzati che fanno parte dell’OCSE. Insomma un libro illuminante, per chi creda nella grandezza americana, in qualche modo anche edificante. Ma che mette bene il dito nella piaga, nelle numerose piaghe dell’America divenuta ostello e ostaggio del “big government”, a partire da una serie di presidenti che si fecero portavoce di istanze collettivistiche – figlie dell’Europa ottocentesca e tedesca che riempiva di ideologie collettivistiche gli atenei americani del XIX secolo –, da Theodore Roosevelt a inizio Novecento, passando per Woodrow Wilson, tipico prodotto del pensiero statalistico europeo, nonché presidente di Princeton, per arrivare a FDR, e il suo “New Deal”. Per questo, la “conservative sensibility” è il credo di coloro che vogliono riportare ai sani principi della Costituzione e della Dichiarazione di indipendenza, che sono alla base del successo americano. Un governo limitato, sul modello di Locke, un riferimento costante al diritto naturale, il rifiuto di ogni determinismo storicistico, di ogni collettivismo, di ogni socialismo. Tutto bene, senz’altro. “The good life is menaced by forces of disorder, and big government has become one of these forces”, così è scritto a p.523, quasi alla fine di un libro di 600 pagine oltre a 37 di sola – splendida – introduzione. Un libro che suggella il liberalismo classico, pieno di citazioni di Hayek, e con passi che vengono ri-presentati costantemente da quando il libro è uscito, nel giugno del 2019, su tutti i maggiori siti liberali-classici, appunto. Anche se scritto da qualcuno che si è formato a Princeton, e ha occasionalmente insegnato, non è un libro accademico, ma un esempio di alta divulgazione di teorie politiche e di storia, sempre comprensibile, mai contorno. Ma il libro lascia un grandissimo punto interrogativo. E suggella, in fondo, un divorzio ormai radicale, tra liberalismo classico e libertarismo. Tanto che oramai si potrebbe dire che tre sono le principali correnti di pensiero politico, liberalismo classico, progressismo (collettivismo) e libertarismo. Purtroppo, la mancanza (intrinseca, non può essere altrimenti) di radicalità del pensiero liberale classico, la sua “parzialità” nei confronti dello stato, detta all’americana, del “government”, a cui si riconosce un valore di verità – che hanno indubbiamente i principi a cui il governo sottoscrive nel momento, tra 1776 e 1787, della sua nascita, ma che non ha il governo stesso, che per sua natura tende a porsi esso stesso tra i principi che intende difendere, divenendo mostruosamente tutt’uno con “libertà” “uguaglianza” e “proprietà” – rendono problematico quasi tutto quanto è scritto qui, e suscettibile di revisione.

II. Will non è interessato al libertarismo. Infatti nel corso di 637 pagine dense e articolate, destreggiandosi tra teoria e storia, tra sociologia e diritto, in modo mirabile, non compare mai il nome di Mises e neanche quello di Rothbard – almeno quest’ultimo, il Rothbard di Conceived in Liberty, ad esempio, dovrebbe far la sua comparsa, soprattutto nell’esaltazione del momento “di libertà” che fu alla base della costruzione, abbondantemente ma non esclusivamente intellettuale, degli USA. Non che non facciano capolino pensatori liberali classici o libertari di peso, come David Boaz, citato a p.268. Eppure quel che viene citato di Boaz è concettualmente di capitale importanza per l’economia teorica di questo libro: “When you lay out a picnic, you get ants. When you land out more health through government, you get lobbyists. The federal budget is the biggest picnic in history.”(C.M.). Sia detto in parentesi, il ricorso alla metafora entomologica nel pensiero progressista è frequente, forse lo stato ci vuol rendere tutti insetti? Certamente, il “perfect, co-ordinate beehive” di cui parla Wilson nel 1912, in quell’agghiacciante testo che è The New Freedom, citato e stigmatizzato spesso da Will (vd. la citazione in limine a p.32 che apre il capitolo, uno dei migliori del libro, “The Progressives’ Revision”, intesa come “revisione-ribaltamento” delle posizioni ideologico-politiche dei Padri Fondatori). Ora, cosa vuol dire questo (ovvero l’assenza percepibile di riferimenti al libertarismo)? Vuol dire tante cose: la prima che a Will – come a quasi tutto i conservatori americani liberali-classici – il libertarismo radicale non interessa, lo conoscono, ma non fa parte appunto della loro “sensibility”. Eppure, il libertarismo radicale – “radicale” diceva Ayn Rand, anche lei mai citata, non vuol dire altro che coerente – rappresenta le cose in una maniera molto più oggettiva, proprio perché pone in luce una cosa: il pensiero dei fondatori degli USA non è per niente univoco, già dall’inizio: e dall’inizio la frattura tra federalisti e difensori dei diritti degli stati è netta: Will ne fa menzione raramente, e non la ritiene (errore gravissimo) importante nello svolgersi della storia americana (vd. p.68, dove chiaramente si esprime il dissidio tra un centralista-federalista come Hamilton e il nume tutelare di Will stesso, James Madison). Non fu l’importazione di Hegel e di modelli storicistici dalla Germania che influenzò il nefasto “progressismo” di un TR, o di uno Wilson: in realtà il centralismo, ben presente in un altro degli idoli di Will, Lincoln, è presente come tendenza dall’inizio della storia americana. La scelta della federazione, anziché quella di mantenere gli stati distinti uno dall’altro (come lo furono fino al 1787, dunque per un periodo notevole, 1776-1787 – se si considera come terminus post quem la Dichiarazione) oppure di creare una confederazione con un limitatissimo potere al centro, e anzi senza “centro”, senza capitale, fu quella che iniziò il “progressismo” (per usare la categoria di Will) nella storia statunitense. Peraltro, gli stati si tennero ben cara la loro libertà finché possibile, introducendo un unico “dollaro” solo dopo la Guerra Civile, e accettando una tassa sul reddito federale solo nel 1913, con una breve esperienza precedente non casualmente nel 1862, in piena guerra civile, da Lincoln, idolo di Will, ma lodato come si sa ampiamente anche da Marx, che lo chiamava “figlio della working class” quando era divenuto già uno dei più ricchi americani, con la sua attività di avvocato (!). Non casualmente, la tassa venne introdotta in modo permanente nel 1913 (peraltro, la tassa federale è in alcuni casi l’unica vera tassa, a parte la “property tax”, per molti americani, non essendovi tasse di stato in moltissimi stati USA), nel momento in cui la questione della tassazione crescente toccava un’Europa lacerata dalle ambizioni di stati crescenti sul cadavere di imperi morenti: quello che porterà all’immensa strage del 1914-1918. L’America la utilizzò per finanziare i 110.000 soldati USA morti con il “piccolo” intervento nella prima guerra mondiale (intervento che rianimò dalle ceneri una guerra che forse senza Wilson si sarebbe spenta da sola, per stallo e consunzione).

Uno “stato minimo”, alla Locke, non può veramente sussistere in una società in immensa crescita, dove il budget federale stesso supera infinitamente perfino le maggiori ricchezze private. Ma Will è essenzialmente un federalista, fino in fondo. Critica spesso le scelte dei singoli stati se non “corrette” da quelle centrali, come nel caso del Kansas-Nebraska Act, dove certamente una scelta “democratica” (mantenere la schiavitù) fu impedita nel nome del principio di “libertà” individuale dei Fondatori, ma dove tutta la contraddizione della storia americana viene perfettamente al pettine. Se uno stato è destinato a crescere in modo esponenziale, perfino un budget minimo, e un peso sulla carta minimo, del governo centrale, diverrà immenso: si potranno allora costruire strade e ponti (ma non si sarebbero potuti costruire anche grazie ad accordi tra stati separati e confinanti? Vd. la lista dei “successi” del governo centrale sottoscritti da Will a p.311 e altrove), ma anche finanziare guerre prive di senso, e costosissime, dal Vietnam all’Iraq all’Afghanistan. Sul budget americano, ovvero sulle tasche dei cittadini americani, pesa come un macigno la spesa in Iraq, immensa: per cosa? Il paese mediorientale sta peggio di quando aveva Saddam, il che è tutto dire. Senza contare le spese ben maggiori dello “entitlement State”, una sorta di “welfare” paragonabile a quello degli stati centralisti europei, che crea un numero di parassiti in costante crescita, oltre ad altre “formiche” di svariate categorie e minoranze che andranno a mangiare le ricche briciole di quel picnic di cui parla Boaz. Senza contare che inevitabilmente lo “administrative State”, fratello gemello dello “entitlement State”, continuerà a crescere ugualmente, aumentando il tragico divario tra un esecutivo di peso sempre maggiore, e un legislativo, il Congresso, sempre più dormiente. E come potrebbe essere altrimenti? Il Congresso si sveglia per cause perse: lo “impeachment” a Trump di cui si parla in questi giorni di inizio dicembre del 2019. Una vera arma di “distrazione di massa”, quando un Senato per gran maggioranza repubblicano dovrebbe votare un processo contro un presidente repubblicano, e contare almeno 20 apostati perché tale processo possa avvenire. Giuristi valentissimi, professori di chiara fama, si stanno esponendo adesso con valutazioni pro e contro lo “impeachment” piene di dottrina e riferimenti a una Costituzione (“Non vi sarà mai un Re in America…”) che suona qui e ora (con buona pace di un suo gran difensore come Will) un poco obsoleta.

III. In una società nata senza nobiltà, la cultura più che il denaro conferisce quella nobiltà di cui Tocqueville, parlandone, sentiva forse la mancanza. Will è un uomo di immensa cultura, capace di intrecciare nella sua analisi, e nella sua difesa del “conservatorismo” come “liberalismo classico”, le prospettive più diverse, sempre con grande lucidità. Ma se nobile è il personaggio, nobile è il libro, sono anche nobili le sue illusioni, ed infatti elogia un “pessimismo” riflessivo che era in fondo quello del suo amico, nobilmente sconfitto, Barry Goldwater. Lo stato sarà sempre più onnipresente, e provvidente “omniprovident”. Il suo budget cresce, alterando lo “spontaneous social order”, e la (astratta, oramai) “individual liberty”, che avrebbe dovuto, pia illusione, proteggere dall’inizio. Ma poiché l’America è campo di tensioni tra liberalismo classico, progressismo e libertarismo, è difficile pensare che il collettivismo e lo statalismo più assoluti, i sogni di Wilson – che era figlio dei tempi di Hitler, Mussolini, Franco – vi prevalgano. Troppi anticorpi sono sparsi contro questa malattia per tutto l’immenso paese. Ma soprattutto uno funziona, quello del “libertarismo scalare”, come vorrei chiamarlo: si crede che i diritti individuali siano meglio rispettati a livello di stato, e dunque si contrappone lo stato alla federazione; ma poi se lo stesso stato si contrappone ai diritti individuali, allora si parteggia contro lo stato stesso e a favore dell’individuo. Magari attraverso la mediazione di “corpi intermedi” di vario tipo, associazioni e altro. Per questo, l’immensa crescita economica americana – che fa sì che un singolo ateneo della Ivy League gestisca fondi maggiori e abbia un budget maggiore di tutte le 80 e più università di stato italiane –, crescita molto spessa legata al “privato”, vale da contrappeso rispetto al tentativo, ad esso innato, di onnipotenza dello stato federale. Anche perché il suo budget è dato dai contribuenti, da coloro che hanno espresso il loro “diritto alla felicità” fino ad accumulare decine di miliardi di dollari di capitale personale. Ma il fatto che esista una “perverse entrepreneurship”, la “manipulation of government”, “for private purposes” non è una deviazione dalle sane dottrine di limitazione del potere e influenza (peso) dello Stato che derivano da padri fondatori: è qualcosa di intrinseco allo Stato stesso dai tempi forse degli Egizi, diciamo 7000 anni fa, diciamo pure da sempre, dacché, appunto, gli stati esistono. Per questo Will è un nobile sognatore. Ce ne fossero tanti come lui. Purtroppo però l’influenza di un Will va a detrimento della (relativa) marginalità del libertarismo puro. Che rimane confinato a “think tank” egregi, come il Mises Institute in Alabama, ma raramente accede a vetrine prestigiose come il “Washington Post”, o le televisioni MSNBC e NBC ove Will, col suo modo di fare nobile ed elegante, sobrio e puntuale, regolarmente compare. Naturalmente, se la passa meglio che non in Europa, poiché vi è una parte non piccola dell’America che al libertarismo, che a Ron Paul, che alla secessione realmente crede. Anche perché gli USA sono una federazione. E godono di quella libertà che solo le federazioni, dalla Svizzera agli Emirati, hanno al mondo, soprattutto quando sono realtà federali “piccole”. Una federazione così immensa non può che, volente o nolente, delegare un potere altrettanto immenso al governo centrale. Nel bene, ma soprattutto nel male.